#WorldIndigenousDay: कौन है गुंडा? कैसे बना गुंडा एक्ट? जानिए हैरतंगेज हकीकत

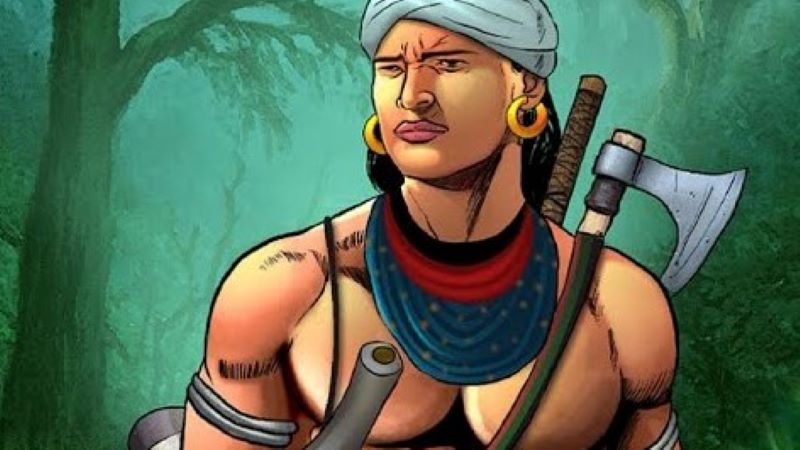

20वीं शताब्दी के दो दशक बीतने तक यह शब्द था ही नहीं। आप इंटरनेट पर खोजिए इस शब्द को। वहां इतनी ही जानकारी है कि पहली बार 1920 में ब्रिटिश अखबार में यह शब्द छपा था, जिसकी स्पेलिंग थी- GOONDAH, फिर 1930 में एक काल्पनिक कॉमिक कैरेक्टर आया- ‘एलिस द गून’। अंग्रेजी में एक शब्द ‘गून’ भी है, जिसे गुंडा शब्द बतौर ही इस्तेमाल किया जाता है। असल में, हिंदी में गुंडा शब्द अंग्रेजों की फाइल से आया। जब 20वीं शताब्दी के पहले दशक में बस्तर के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी वीर गुंडाधुर धुरवा को अंग्रेजों ने गुंडा (बदमाश ) मान लिया। यह उनके दिमाग का कैरेक्टर था, जो उनकी सत्ता के खिलाफ बेखौफ, बिगड़ैल, अराजक था। जो उनका गुलाम नहीं हो सका और विद्रोह करके उनकी खटिया खड़ी कर दी, जिसे वे कभी पकड़ नहीं पाए। इसी वजह से अंग्रेजों ने ऐसे लोगों पर कार्रवाई के लिए ‘गुंडा’ एक्ट बनाया।

विदेशियों- शासकों ने दबे-कुचले, गरीब, बदहाल, दलित जातियों, आदिवासियों, जनजातियों, दलितों, औरतों के लिए हिकारत के जो शब्द बोले, वही गालियां हम सबकी जुबान पर चढ़ी हैं। ये गालियां हम घर और बाहर इसी हिकारत से बोलते हैं और इसका एहसास भी नहीं होता। ‘मादर’ शब्द फारसी में मां को कहा जाता है, इस शब्द से गाली बना दी गई। अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों को डकैत, लुटेरे, आतंकवादी कहा और ये शब्द आजादी के बाद तक किताबों में आते रहे। आज भी कई लोग काकोरी कांड या फलाना-ढिकाना कांड बोलते हैं, जबकि उनको केस कहा जाना चाहिए, वे केस जो अंग्रेजों ने चलाए। कांड नकारात्मक होता है, हत्याकांड, दुष्कर्म कांड की तरह। हिंदू शब्द भी इसी तरह अरबियों का दिया हुआ नकारात्मक भाव से कहा शब्द है।

ठीक इसी तरह छत्तीसगढ़ में बस्तर के आदिवासी क्रांतिकारी गुंडाधुर गुंडा बन गए। एक ऐसा क्रांतिकारी, जिन्होंने अंग्रेजों की जड़ें कभी भी बस्तर में नहीं जमने दीं। अंग्रेजों के सारे छल-बल जिनके आगे फेल हो गए और कभी गिरफ्तार नहीं कर पाए। बस्तर में गुंडाधुर की प्रतिमा लगी है, आदिवासी इस वीर को पूजते हैं और अपने खिलाफ अत्याचार होने पर उनसे साहस-उत्साह पैदा करते हैं। इसी वजह से बस्तर आज भी रह-रहकर धधक उठता है, जब उनकी जिंदगी, जंगल, अस्मत पर आंच आती है। बस्तर का पूरा नक्शा मुगलों से लेकर आज तक कोई ठीक से नहीं बना पाया। आज भी तीर-कमान एके-56 से मुकाबला करते हैं। आश्चर्यजनक है, प्रतिरोध की वजह से यहां के आदिवासी आज भी सत्ता की नजर में ‘गुंडे’ हैं और उन्हें ‘गुंडा’ होने पर फख्र है।

पूरा किस्सा, जो वास्तविक इतिहास है

वर्ष 1910 में हुआ था भूमकाल विद्रोह, जिसके नायक थे धुरवा आदिवासी गुंडाधुर। जिनके नाम से अंग्रेज कांपते थे। इस जनजाति के लोग आज भी बस्तर के 800 से ज्यादा गांवों में रहते हैं। कहते हैं राज्य के दीवान कालिंद्र सिंह ने उनकी खोज की और 1910 में उन्हें भूमकाल विद्रोह का नेतृत्व दिया। रानी सुबरन कुंवर ने कहा था कि मुरिया राज की स्थापना के लिए धुरवा जनजाति का एक होना जरूरी है। एक फरवरी 1910 से 75 दिन तक गुंडाधुर का आंदोलन चला। जब किसी भी तरह अंग्रेज गुंडाधुर को पकड़ नहीं पाए और उनका आंदोलन दबा नहीं पाए तो अंग्रेजों ने संधि कर ली।

धुरवा आबादी छत्तीसगढ़ के बस्तर के सुकमा, जगदलपुर, दरभा, छिंदगढ़ में आबाद है। इसके आलावा ओडिशा के लगभग 88 गांवों में धुरवा हैं। धुरवा समाज के सचिव गंगाराम कश्यप के अनुसार बस्तर से लगे उड़ीसा के इलाकों में इनकी संख्या 10 हजार से ज्यादा है। भूमकाल विद्रोह जिन वीर धुरवाओं की अगुवाई में लड़ा गया वे थे गुंडाधुर (निवासी नेतानार) और डेबरीधुर (निवासी एलंगनार)। धुरवा युवक लंबे-ऊंची कदकाठी के होते हैं और मूंगे की माला और रंग बिरंगे गहने पहनते हैं। अपनी बोली और जनजातीय परंपराए हैं। बस्तर की कांगेरघाटी के इर्द-गिर्द बसे धुरवा बेटे-बेटियों के विवाह में जल को साक्षी मानते हैं, अग्नि को नहीं। नृत्य, गीत और आपसी संवाद की बोली धुरवी कहलाती है, जो द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा है।

होली से पहले एक माह तक चलने वाला पर्व गुरगाल होता है। अबूझमाड़िया आदिवासी नेरोम की लड़ी धुरवा जनजाति के युवक-युवतियों को देकर प्रेम का इजहार करते हैं। धुरवा जाति के युवक बांस से बनी खूबसूरत टोकरियों या बांस की कंघी भेंटकर प्रेम का इजहार करते हैं, बदले में युवतियां सुनहरी-चांदी के रंग की पट्टियों वाली लकड़ी की कुल्हाड़ी देकर प्रेम निमंत्रण का जवाब देती हैं। धुरवा जनजाति के लोग पानी के फेरे लेकर जिंदगी भर एक दूजे के संग रहने की कसमें खाते हैं। खास बात यह है कि इन फेरों में सिर्फ वर-वधु ही नहीं होते, बल्कि पूरा गांव शामिल होता है। पानी और पेड़ की पूजा ही धुरवा जनजाति की हर प्रमुख परंपरा के केंद्र में होती है। तथाकथित मुख्यधारा की राजनीति ने आदिवासियों की परवाह कभी नहीं की। इसी का नतीजा है कि धुरवा जनजाति की उपजाति परजा अब विलुप्त हो चुकी है।

धुरवा जंगल, जल, जमीन का हक खो चुके हैं। भय, भूख और भ्रष्टाचार के सताए धुरवा बेदखल होकर दिहाड़ी मजदूरी के लिए भी भटक रहे हैं। देखा जाए तो धुरवा समाज के हाशिए पर जाने का एक कारण 1910 का भूमकाल भी है। इस क्रांति के दमन के बाद अंग्रेजों ने बहुत निर्ममता से इस वीर कौम को कुचला, अपमानित, पारंपरिक शस्त्र लेकर चलने पर भी पाबंदी लगा दी।

गुंडाधुर की ओर लौटते हैं। वर्ष 1910 की जनवरी में ताड़ोकी की एक जनसभा में लाल कालिंद्र सिंह की उद्घोषणा के द्वारा गुंडाधुर को सर्वमान्य नेता चुना गया (फॉरेन डिपार्टमेंट सीक्रेट, 1 अगस्त 1911)। लाल कालिंद्र ने प्रमुख नायक चुनने के बाद परगना स्तर पर अलग-अलग नेता नामजद किए। इसके बाद भूमकाल विद्रोह की योजना पर काम शुरू हो गया। गुंडाधुर ने पूरी रियासत की यात्रा कर भूमकाल का संदेश दिया। डेबरीधुर उत्साही युवकों का संगठन तैयार करने में लग गए। इतनी बड़ी योजना पर खामोशी से अमल हो रहा था। जन-जन तक पहुंचने के हुनर के चलते किवदंती चल पड़ी कि गुंडाधुर में उड़ने की शक्ति है, कि गुंडाधुर के पूंछ है, कि जादुई ताकत है। यहां तक कि यह भी कि जब भूमकाल शुरु होगा और अंग्रेज बंदूक चलाएंगे तो गुंडाधुर अपने मंतर से गोली को पानी बना देगा।

एक कहानी यह भी चली

”नेतानार गांव में हनगुंडा नाम की दुष्ट औरत रहती थी। उसने सब को तंग करके रखा था। गांव वालों ने मिलकर सोचा कि कैसे इस हनगुंडा को मारा जाए जिससे कि सभी सुखी हो जाएं। गुंडाधुर को इस काम के लिए चुना गया। गुंडाधुर तो सबकी मदद के लिए हमेशा आगे रहता था, वह तैयार हो गया। गुंडाधुर ने गायता को साथ में लिया और दोनों हनगुंडा की तलाश में निकल पड़े। हनगुंडा को पता चला कि गांव वाले उसे मारना चाहते हैं तो वह गुस्से से और भयानक हो गई। उसने शेर का रूप धरा और ‘सिरहा’ की बकरी को खा गई। गुंडाधुर ने शेर बनी हुई हनगुंडा पर बहुत से तीर चलाए, लेकिन किसी भी तीर का शेर पर असर नहीं हुआ। दूसरे दिन फिर से हनगुंडा शेर बन कर आई और उसने सिरहा का लमझेना उठा लिया। अगले दिन फिर से वह गायता का बैल उठा ले गई। इस बार गुंडाधुर शेर के पीछे-पीछे भागा। उसने देखा कि बैल का खून पी लेने के बाद शेर ने अपनी पीठ को पीपल के झाड़ पर रगड़ा, तभी वह शेर आदमी का रूप लेने लगा। जब शेर आधा आदमी और आधा शेर बन गया तब गुंडाधुर अपनी तलवार लेकर उसके सामने आ गया। वह यह देखकर चौंक गया कि असल में हनगुंडा कोई और नहीं उसकी अपनी मां है।…..लेकिन गुंडाधुर ने तलवार चलाकर गर्दन उड़ा दी। गांव की भलाई के लिए और अपनी माटी के लिए वह कुछ भी कर सकता था।”

भूमकाल में गुंडाधुर का कुशल प्रबंधन गजब का था। राज्य के दक्षिण पूर्वी हिस्से में विद्रोही कई दलों में विभाजित थे और एक साथ कई मोर्चों पर युद्ध हो रहा था। इसके बावजूद गुंडाधुर तक हर सूचना पहुंच रही थी। जहां विद्रोही कमजोर होते वह खुद उत्साह बढ़ाने पहुंच जाते। हर बीतते दिन के साथ विद्रोही अधिक मजबूत होते जा रहे थे। इंद्रावती नदी घाटी के अधिकांश हिस्सों पर दस दिनों में मुरियाराज का परचम बुलंद हो गया।

‘बस्तर: एक अध्ययन’ में डॉ. रामकुमार बेहार और निर्मला बेहार ने लिखा है- ”25 जनवरी को यह तय हुआ कि विद्रोह करना है और 2 फरवरी 1910 को पुसपाल बाजार की लूट से विद्रोह आरंभ हो गया, 7 फरवरी 1910 को बस्तर के तत्कालीन राजा रुद्रप्रताप देव ने सेंट्रल प्राेविंस के चीफ कमिश्नर को तार भेजकर विद्रोह होने और तत्काल सहायता भेजने को कहा (स्टैंडन की रिपोर्ट, 29 मार्च 1910)। विद्रोह दबाने को सेंट्रल प्रोविंस के 200 सिपाही, मद्रास प्रेसिडेंसी के 150 सिपाही, पंजाब बटालियन के 170 सिपाही भेजे गए (फ़ॉरेन डिपार्टमेंट फाईल, 1911)। 16 फरवरी से 3 मई 1910 तक ये टुकड़ियां विद्रोह के दमन में लगी रहीं।”

अंग्रेज टुकड़ी ने जगदलपुर में घेरा डाला। नेतानार के पास स्थित अलनार के वन में 26 मार्च को भयानक युद्ध हुआ, जिसमें 21 आदिवासी मारे गए।आदिवासियों ने अंग्रेजी टुकड़ी पर इतने तीर चलाए कि सुबह देखा तो चारों ओर तीर ही तीर नज़र आ रहे थे (फ़ॉरेन डिपार्टमेंट फाइल, 1911)। दंतेवाड़ा से लेकर कोंडागांव तक लड़ी गई हर बड़ी लड़ाई में गुंडाधुर खुद मौजूद रहे। जिस भी मोर्चे पर विजय हुई, जश्न मनाया गया। आखिरकार विद्रोही राजधानी को घेरकर बैठ गए, जिससे अंग्रेज अफसर गेयर और दि ब्रेट सैन्य टुकड़ियों के बावजूद तनाव में थे। यहीं पर उन्होंने चालाकी दिखाई।

उनको पता था कि माटी ही आदिवासियों का जीवन और देवता है। प्रशासकीय कार्यकाल के दौरान मुकदमों में उसने देखा था कि आदिवासी ‘मिट्टी की कसम’ खाकर झूठ नहीं बोलते, भले फांसी हो जाए। उसने मिट्टी हाथ में उठाकर आदिवासियों की सभी समस्याओं को हल करने की कसम खाई और विश्वास दिलाया कि आदिवासी अपनी लड़ाई जीत गए हैं और आगे का शासन उनके अनुसार ही चलेगा। आदिवासी इस चाल में आ गए। उनको लगा, भला माटी की कोई झूठी कसम खा सकता है? माटी तो सभी की देवी है, वह बस्तरिये हों या कि अंग्रेज। कुछ विद्रोहियों को सहमति के आधार पर समझौते के लिए नामित किया गया, जिनका काम गुंडाधुर और सरकार के बीच संवाद स्थापित करना था। गेयर सभा से उठा तो उसके चेहरे पर विजयी मुस्कान थी। उसका मनोवैज्ञानिक अस्त्र काम कर गया था।

उसने विद्रोही आदिवासियों को भी मिट्टी की कसम उठाने के लिए बाध्य कर दिया, कि जब तक बातचीत की प्रक्रिया चलेगी आक्रमण नहीं करेंगे। वार्ता शुरू हुई। हर बार प्रस्तावों को किसी न किसी बहाने गेयर लौटा देता। विद्रोहियों को लगता कि उनकी बात सुनी जा रही है और गेयर समय बिता रहा था। उसको हेडक्वार्टर से संदेश आ चुका था कि 24 फरवरी की सुबह मद्रास और पंजाब बटालियन जगदलपुर पहुंच जाएंगी। जबलपुर, विजगापट्टनम, जैपोर और नागपुर से भी 25 फरवरी तक सशस्त्र सेनाओं के पहुंचने की उम्मीद थी।

जैसे ही अंग्रेज सैन्य बल पहुंचे, राजधानी से विद्रोहियों को खदेड़ने की कार्रवाई शुरू हो गई। विद्रोही हतप्रभ थे; मिट्टी की कसम खा कर भी धोखा? क्या गेयर के अपने देश में मिट्टी का कोई मान नहीं होता? आग उगलने वाले हथियारों वाली सेना को नंग-धड़ंग, कुल्हाड़-फरसाधारियों से युद्ध जीतने में षड्यंत्र करना पड़ता है? गोलियां चलने लगीं। गुंडाधुर ने पीछे हटने का निर्णय लिया। सरकारी सेना आगे बढ़ती जा रही थी और विद्रोही जगदलपुर की भूमि से खदेड़े जा रहे थे। कई विद्रोही गिरफ्तार कर और कई माटी के लिए शहीद हो गए।

भयानक रात थी। पराजित विद्रोही जगदलपुर से आठ किलोमीटर दूर स्थित अलनार गांव में जमा हुए। गेयर तक खबर पहुंची कि सुबह होते ही महल पर हमला किया जाएगा, जहां अंग्रेज सेना सुरक्षा में लगी थी। आधी रात को सोते हुए जनसमूह पर गेयर ने हमला कर ज्यादातर की हत्या करा दी। गुंडाधुर फिर भी पकड़ में नहीं आए और न ही उनके प्रमुख साथी डेबरीधुर हाथ आए। गुप्त सूचना के आधार पर कुछ घुड़सवारों को नेतानार भेजा गया। एक सिपाही डेबरीधुर की झोपड़ी के भीतर घुसा लेकिन आहट से सचेत हो चुके डेबरीधुर ने उसे वहीं ढेर कर दिया और जंगल में गायब हो गए। गेयर ने गुंडाधुर को पकड़ने के लिए दस हजार और डेबरीधुर पर पांच हजार रुपए के इनाम की घोषणा कर दी। उस वक्त ये बहुत बड़ी रकम थी।

जल्द ही गुंडाधुर ने विद्रोहियों का संगठन पुनर्जीवित कर लिया। सात सौ क्रांतिकारियों का समूह फिर ब्रिटिश सत्ता से टकराने को तैयार था। 25 मार्च 1910 को उलनार भाठा के पर सरकारी सेना का पड़ाव था। गुंडाधुर को जानकारी मिली कि गेयर भी इस कैंप में ठहरा है। डेबरीधुर, सोनू माझी, मुस्मी हड़मा, मुंडी कलार, धानू धाकड, बुधरू, बुटलू जैसे गुंडाधुर के विश्वस्त क्रांतिकारियों ने अचानक कैंप पर भीषण आक्रमण किया तो गेयर के होश उड़ गए।

तीरों की बौछारों से सैनिकों में भगदड़ मच गई। गेयर जानता था कि पकड़ लिया गया तो जिंदा नहीं बच सकता इसलिए वहां से भाग गया। अंग्रेज सेना एक घंटे भी नहीं टिकी और भाग खड़ी हुई। उलनार भाठा की इस विजय के बाद नगाड़ों ने आसमान गूंज गया, एक बार फिर ‘मुरियाराज की कल्पना‘ को पंख मिल गए। इस विजयोन्माद में सबसे खुश सोनू माझी ही लग रहा था। कोई संदेह भी नहीं कर सकता था कि उनका यह साथी अंग्रेजों से मिल गया है। बड़ी जीत से सभी विद्रोही उत्साहित थे। सोनू माझी ने आगे बढ़ बढ़कर शराब परोसी। रात गहराती जा रही थी। नींद और नशा हावी हो गया।

सोनू माझी दबे पांव वहां से निकला। वह जानता था कि इस समय गेयर कहां हो सकता है। उलनार से लगभग तीन किलोमीटर दूर एक खुली सी जगह पर गेयर सैन्य दल को जुटाने में लगा था। अपमानजनक पराजय का उसके पास कोई स्पष्टीकरण भी नहीं था इसलिए तनाव में था। सोनू माझी को सामने देख कर तिनके को सहारा मिल गया।

सोनू माझी ने जब बताया कि विद्रोही इस समय अचेत अवस्था में हैं, गेयर को मौका मिल गया। पौ फटने से पहले वह सैन्य दल समेत वहां पहुंचने को चल पड़ा। गोलियों की आवाज सुनते ही गुंडाधुर की आंख खुल गई। बाकी साथियों को आवाज़ें दे-देकर जगाने की कोशिश करने लगे, लेकिन ज्यादातर बेहोशी की हालत में थे। कुछ जागे भी तो नशे और नींद की वजह से तीर-कमान उठाने की हालत में नहीं थे। सैनिकों की हलचल बढ़ने पर वे तलवार खोंसकर भारी मन से साथियों को पीछे आने को कहते हुए घने जंगल में बढ़ गए, कि पकड़े गए तो भूमकाल खत्म हो जाएगा, जिंदा रहे तो उम्मीद फिर बनेगी।

कोई विरोध नहीं हुआ, लेकिन गेयर ने सबको गोली मारने का आदेश दे दिया। सोते हुए विद्रोहियों पर बंदूकें धधकने लगीं। सुबह 21 लाशें माटी में शहीद होने के गर्व के साथ पड़ी हुई थीं। डेबरीधुर समेत कई प्रमुख क्रांतिकारी पकड़ लिए गए। नगाड़ा पीटकर जगदलपुर शहर और आसपास के गांवों में डेबरीधुर के पकड़े जाने की मुनादी की गई। बिना मुकदमा नगर के बीचों-बीच इमली के पेड़ पर लटकाकर डेबरीधुर और माड़िया माझी को फांसी दे दी गई। बाद में कालेंद्र सिंह के मित्रों ने आदिवासियों के साथ अंग्रेजों से संधि की, जिससे अत्याचार न हो और शांति बनी रहे। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन यह संधि आज तक किसी काम नहीं आई। भूमकाल विद्रोह के नायक गुंडाधुर न मारे गए न पकड़े गए। अंग्रेजी फाइल यह कहकर बंद कर दी गई कि कोई यह बताने में समर्थ नहीं है कि गुंडाधुर कौन है और कहां है।

बस्तर के जंगल के चीखते सन्नाटे आज भी अपने नायक गुंडाधुर का इंतज़ार कर कर रहे हैं।