Holi Special: भीलों के लिए है मन्नतों का दिन, प्रहलाद और हिरण्यकश्यप से नहीं कोई वास्ता

भील प्रदेश के आदिवासियों की होली है दुनिया से बिल्कुल अलग

भील प्रदेश पश्चिम भारत के तीन राज्यों- राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात का मिला-जुला क्षेत्र है, इसमें कुछ हिस्सा महाराष्ट्र का भी लगता है। अरावली और विंध्याचल पर्वत ऋंखला के बीच का यह क्षेत्र प्राचीन युग से महत्वपूर्ण रहा है। समुद्री बंदरगाहों का माल इसी क्षेत्र से उत्तर और मध्य भारत में प्रवेश करता था। इस क्षेत्र में भीलों की कई प्रकार की उपजातियाँ निवास करती हैं जिसमें गमेती, भील-मीना, भिलाला, राठवा, तडवी, बारेला, वसावा, डूँगरी गरासिया आदि मुख्य हैं। भारत के सबसे बड़े इस आदिवासी समुदाय की जनसंख्या वर्तमान में लगभग पाँच करोड़ होगी। भाषाई दृष्टि से इसे भील प्रदेश कहा गया है, इसकी सांस्कृतिक पहचान भी बहुत ही अलग है।

ये होली है बिल्कुल अलग

होली भले ही उत्तर भारत का मुख्य पर्व हो लेकिन भील समुदाय इसे अनूठे ढंग से मानते हैं। यह फागुन माह की चौदस या पूनम को मनाई जाती है। शनिवार का दिन टाल दिया जाता है। आदिवासी समाज की होली में होलिका, हिरण्यकश्यप या प्रहलाद का दूर-दूर तक कोई जिक्र नहीं है। रंग या गुलाल से होली खेलने की भी कोई परम्परा नहीं है। समान दिखने वाली अगर कोई प्रथा है तो वह सिर्फ यह कि पूनम के दिन डांडा गाड़ा जाता है। डांडा गाड़ने का स्थान गाँव या फलिया के बाहर अगासी देवी का देवस्थान स्थित होता है। फिर होली दहन से एक दिन पहले संध्या के समय सूखे पत्ते जलाए जाते हैं। अगले दिन संध्याकाल में गाँव के सभी लोग पुजारे के घर एकत्रित होते हैं, साथ में एक-एक लकड़ी या झाड़ लाते हैं। देवताओं को भोग लगाने के लिए उड़द और मक्का के ढेबरे, गेहूँ की पूड़ियाँ, भजिया, मट (मोंठ) का पापड़ बाँस के टोकरे में रखते हैं। साथ ही में सात प्रकार का अनाज व मुर्गी लेकर, ढोल, नगारी, शहनाई व वोहरी (बाँसुरी) बजाते हुआ गाँव के महिला, पुरुष और बच्चे होली के स्थान पर जाते हैं।

लोक देवता का होता है पूजन

होली के डांडे पर लाल-सफेद कपड़े की ध्वजा लगाई जाती है और उसे साथ में लायी हुई लकड़ी और झाड़ से ढक दिया जाता है। स्थानीय देवताओं को टोकरी में लाए विभिन्न पकवानों और अनाज का अंगारों पर भोग लगाया जाता है। साथ ही में मुर्गे की कलेजी की आहुति दी जाती है, नारियल भी चढ़ाया जाता है। ताड़ी और महुवा की दारू की धार दी जाती है। तत्पश्चात पुजारा ढोल बजाते हुए होली की पाँच परिक्रमा (दो बार उल्टी और तीन बार सीधी) करता है। सभी लोग उसके साथ परिक्रमा लगाते हैं और सात प्रकार का अनाज होली में डालते हैं। कच्चा आम भी होली में डाला जाता है। इसके बाद ही आम या केरी खाने की इजाजत गाँव के लोगों को होती है। पुजारा देवस्थान के दीपक में से अग्नि प्रज्वलित करता है और गाँव का आगेवान (पटेल) होली जलता है। होली जलाने का अधिकार सिर्फ आगेवान के पास ही होता है।

होली की आग दिखाती है बारिश का रास्ता

जलती हुई होली के धुँए और अग्नि की लौ की दिशा देखी जाती है जिससे तात्पर्य होता है कि अगली बार वर्षा किस दिशा से आएगी। होली जलने के साथ ही लोग ढोल-नगारी व शहनाई की धुन पर नाचते और किलकारियाँ करते हैं। जलती हुई होली में से लोग साथ में लाए घास के पूले का एक छोर जलाते हैं। बाकी का साथ में वापस घर ले जाते हैं और उसे पशुओं को चराने के लिए रखे घास के ढेर में रख देते हैं। ऐसा विश्वास है कि ऐसा करने से पालतू पशुओं के लिए कभी चारे की कमी नहीं होगी और उनके कोई बीमारी भी नहीं लगेगी।

मन्नतों का है यह दिन

होली के दिन मन्नत रखने वाले कुछ महिला-पुरुष व्रत भी रखते हैं। जहाँ पर होली जलाई जाती है वहाँ पर केसूला के फूलों से तोरण द्वार बनाया जाता है। लोग इसके नीचे से निकलते हैं। यह कुछ इस प्रकार की परिकल्पना होती है जैसे वे किसी देव लोक में प्रवेश कर रहे हों जहाँ पर मौजूद कुटुम्ब, उनके पूर्वज व ग्राम देवता सभी एक साथ विद्यमान होते हैं। आदिवासियों की होली को देखा जाए तो यह उनके धार्मिक क्रिया का एक अभिन्न अंग है। इसके अलावा इस पर्व का महत्व सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन और व्यापारिक दृष्टि से भी है। इस संदर्भ में आदिवासी महिलाओं द्वारा राठवी भाषा में नीचे एक गीत प्रस्तुत है जिसे उस समय गाया जाता है जब युवतियाँ घर-घर जा कर अनाज या गोठ (पैसे) माँगती हैं- बार बार महीने आयवा रे होळी माता फुलो नो रस लायवा रे होळी माता चिहुडीयो रस लायवा रे होळी माता ताड रस लायवा रे होळी माता नव बेरंगी मानहा लायवा रे हाळी माता बार बार महीने आयवा रे होळी माता इसका भावार्थ यह है कि होली माता तुम साल में एक बार आती हो। जब आती हो तो फूलों में सुगंध और रस आ जाता है। पलाश के पेड़ में रस भरे फूल खिल उठते हैं। ताड के पेड़ से ताड़ी उतरने लगती है। गाँव के लोग रंग-बिरंगे कपड़े खरीदकर पहनते हैं। होली माता तुम साल में एक बार ही आती हो।

उल्लास का पर्व है होली

होली से एक सप्ताह पहले त्योहार की खरीदारी करने के लिए सप्ताह भर अलग-अलग गाँवों में भगोरिया मेले लगते हैं। इनमें भी स्त्री-पुरुष रंग-बिरंगी पोशाक पहने, नाचते गाते खरीदारी करने आते हैं। होली से ठीक तीन दिन पहले ग्यारस की तिथि को तेलावमाता का मेला पावी-जेतपुर तालुका के बरावाड़ गाँव में होता है।इस मौसम में फसल खेतों में पकने को तैयार होती है, कैरी और इमली से पेड़ लदे होते हैं, ताड़ी के रस की मिठास, महुवा के फूलों की सुगंध वातावरण को मनमोहक बनाए होती है। ठंड खत्म होने को होती है और दिन के हल्के ताप से जंगल सुनहरा होने लगता है, केसूला के फूल जंगल का ऋंगार करते दिखाई देते हैं और मधुमक्खियों के छत्ते शहद से भर जाते हैं। होली की तैयारी में छोटे-बड़े ढोलों को कस लिया जाता है और ताख में रखी बाँसुरी को बजा कर देख परख लिया जाता है। नौजवान युवक-युवतियाँ ढोल की थाप पर किलकारी करते हुए नाचने तो तत्पर दिखाई देते हैं।

चूल की परम्परा

गाँव के कुछ युवा जिनका विवाह नहीं हो रहा होता है वे देवता के आगे मन्नत रखते हैं। इसके अलावा संतान प्राप्ति, खेती, गाय-बैल की रक्षा व मनुष्यों में होने वाले चांदा, गूमड़ा और ताव (पीलिया, फोड़ा-फुंसी और बुखार) से बचाने आदि के लिए भी मन्नत रखी जाती है। मन्नत पूरी होने पर तीन या पाँच साल लगातार चूल में शामिल होना होता है। चूल में मन्नत रखने वालों को होली के बाद जलते अंगारों पर चलना होता है। इसमें भी सबसे पहले गाँव का पुजारा ही उतरता है। उतरने से पहले वह जिंदा मुर्गे की अंगारों पर बली देता है, साथ में नीम के हरे पत्ते भी डालता है। मुर्गे को तुरंत ही बाहर निकाल कर प्रसाद के रूप में रख लिया जाता है। कई आदिवासी हल्दी का उबटन लगा कर भी अंगारों पर उतरते हैं। चूल के एक तरफ घेरा बना कर ढोल-नगाड़े, शहनाई व बाँसुरी बजाते आदिवासी युवक-युवतियाँ नृत्य करते हैं। कई प्रकार की दुकानें सजती हैं- जिसमें मुख्यतः खिलौने, मिठाई, गन्ने के रस की, गोदना गुदवाने की, आइसक्रीम, महिलाओं के श्रंृगार की दुकानें होती हैं। संध्या होते-होते मेला समाप्त हो जाता है। विभिन्न गाँव व फलियों से आए लोग अपने-अपने घर लौट जाते हैं। चूल के मेले का आदिवासी लोग साल भर इंतजार करते हैं। ये होली के बाद सात दिन तक अलग-अलग गाँवों में होते हैं। मन्नतों की पूर्ति के अलावा यह आपस में मिलने-जुलने व खरीदारी करने का मौका भी होते हैं। आदिवासी लोक विश्वासों का यह धार्मिक अनुषठान आदिवासी जीवन और संस्कृति का भी प्रतिबिम्ब है।

कवांट कस्बे का गैर का मेला

कवांट के गैर के मेले में सैंकड़ों गाँवों के आदिवासी इकट्ठे होते हैं। कवांट की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की है कि यह मध्य-प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमाओं से लगे गुजरात के छोटा उदयपुर जिले में पड़ता है। तीनों राज्यों के भील आदिवासी इस मेले में कई प्रकार के स्वाँग रच कर उतरते हैं। पुरुष बड़े-बड़े ढोल और बाँसुरी बजाते हुए व महिलायें ऋंगार किए करताल बजाती पुरुषों के साथ कदमताल करती कस्बे की गलियों में दिन भर नाचती गाती हैं। इस दिन कँवाट जाने वाले रास्ते पर आदिवासी अपना अधिकार जमाएँ होते हैं और रोड टैक्स रूपी बाहरी लोगों से गैर इकट्ठा करते हैं। यह इस इलाके की उस परम्परा का प्रतिबिम्ब है जब पहले के जमाने मैं इस इलाके से मध्य भारत में जब कोई समान जाता था तब आदिवासी उस पर टैक्स वसूल किया करते थे। मेले में एक गाँव के महिला-पुरुष किसी एक रंग की पोशाक पहने दिखाई देते हैं। स्वयं की रक्षा के लिए हाथों में कोई शस्त्र, तीर-कमान या डंडा होता है। इनकी एक जैसे रंग की पोशाक की वजह से पूरे समूह को अलग से पहचाना जा सकता है। इसका एक कार ा यह भी है कि मेले में खो जाने के डर से अपने लोगों को ढूँढने में आसानी होती है। मेले में कई दुकाने लगती हैं, आदिवासी खरीदारी कर संध्या के समय घर लौट जाते हैं।

रूमडिया व सिसाड़िया गाँव का बाबा गोडिया का मेला

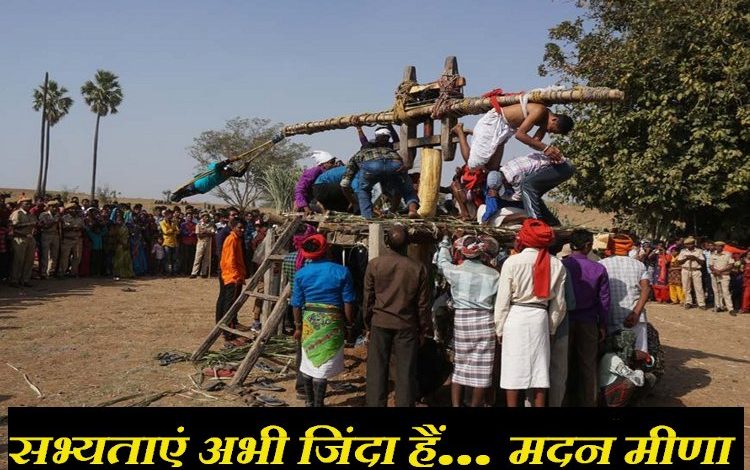

गोडिया एक प्रकार से बांस व लकड़ी से बना ढ़ांचा मंच होता है। इसके बीच में पंद्रह से बीस फुट ऊंँची पेड़ के मोटे तने की लकड़ी होती है जिसकी धुरी पर आड़ी लकड़ी लगी होती है। इस आड़ी लकड़ी के एक छोर पर बड़वा (भोपा) को उल्टा कर बाँधा जाता है और दूसरे सिरे पर रस्सी लटकाई जाती है जिस पर एक से दो व्यक्ति उसे समतोल बनाने के लिए लटकते हैं। फिर इसे पहले तो सीधा घुमाया जाता है और फिर उल्टा। यह प्रथा कुछ ही गाँवों में प्रचलित है। इसमें दुर्घटना होने की सम्भावनाएँ भी बनी रहती है लेकिन बड़वे की साल में एक बार परीक्षा के लिए इसे किया ही जाता है। जिस गाँव में गोड़ का मेला होता है उसमें आस-पास के बड़वे भी अपने सहयोगी गाँव वालों के साथ ढोल-नगारे के साथ पहुँचते हैं। गाँव के बाहर जिस स्थान पर गोड़िया बनाया जाता है वहाँ चूल (होली) का स्थान भी पास ही में होता है।

अंगारों से गुजरते हैं बड़वे

बड़वे गोडिया से दूर एक स्थान पर बैठ जाते हैं। ढोल-नगाड़ों-बाँसुरी की आवाज से एक के बाद एक बड़वों के शरीर थिरकने लगते हैं। पहला बड़वा अपने स्थान से उठ कर चूल के अंगारों पर चलता हुआ गोडिया के पास पहुँचता है जहाँ उसे लोग उल्टा अपने हाथों पर उठा लेते हैं। उसकी पीठ को सफेद धोत्ती या अँगोछे से ढक दिया जाता है। पीठ की खाल उठा कर उसमें लोहे के दो सूड़े सीधे पार कर दिए जाते हैं। इसके बाद उसे वहाँ से तुरंत उठा कर बिना देरी किए अँगोछों द्वारा गोडिया की आड़ी लकड़ी पर उल्टा बाँध दिया जाता है। उसके हाथ में एक मुर्गा थमा दिया जाता है जिसे उसे गोल घूमते वक्त पहले ही चक्कर में उसकी गर्दन अलग कर जमीन पर फेंकना होता है। आड़े लाकड़े को पहले तो आठ से दस बार सीधा तेजी से घुमाया जाता है और फिर उल्टा। दूसरे छोर पर लटके व्यक्ति भी झूलेनुमा रस्सी पर हवा में झूलते दिखाई देते हैं। एकत्रित लोगों को गाँव का सरपंच बार-बार नियंत्रित करता है और गोड़िए से दूर रहने की हिदायत देता रहता है। चक्कर पूरे होने पर बड़वे पर सफेद कपड़ा डाल कर उसे नीचे उतार लिया जाता है व मंच के नीचे जहाँ देवी-देवताओं की स्थापना की होती है वहाँ लाया जाता है।

बड़वों की परीक्षा का दिन

सर्वप्रथम उसकी पीठ में लगे सूड़े निकाले जाते हैं और घाव पर हल्दी का लेप लगा दिया जाता है। होश में आने पर वह जमीन पर गिरा अपना मुर्गा और महुवा की दारू देवताओं को चढ़ाता है। उसे दूसरा बुजुर्ग बड़वा तिलक लगाता है व पानी से कुल्ला करवाता है। बड़वा वहीं कुछ देर गोडिया की छाया में विश्राम करता है। इसके बाद अन्य बड़वाओं का नम्बर लगता है और वे भी एक के बाद एक गोडिया पर झूलते हैं। गोड़िए पर जब बड़वे झूल रहे होते हैं तब बाकी आदिवासी घेरा बनाए जोश में बड़े-बड़े ढोल, नगाड़े व बाँसुरी बजाते हुए नाचते हैं। पूरा वातावरण संगीत और जोश से भर जाता है। एक और बड़वों की परीक्षा हो रही होती है जिसमें उनकी साख दाव पर लगी होती है तो वहाँ आए लोग अपने-अपने बड़वो की धार्मिकता को नाप रहे होते हैं। यह बहुत ही कठिन परिक्षा जैसा प्रतीत होता। संध्या होने से पहले ही गोड़ मेला समाप्त हो जाता है, लोग अपने घर लौट जाते हैं। पीछे रह जाता है तो सिर्फ एकांत में गोड़िया जिसने कितने ही बड़वों को इसी प्रकार परखा है।

परंपराओं के विस्तार का पर्व

आदिवासी जीवन की ये पौराणिक परम्पराएँ आज के युग में भी जीवित है यह आश्चर्य का एक विषय लगता है। अन्यथा तेजी से होते विकास ने इन्हें रुढ़ीवादी संज्ञा दे कर इन पर विराम ही लगा दिया है। पहले आदिवासियों का धर्म परिवर्तन मिशनरी संस्थाओं ने किया और अब हिंदूवादी संगठनों व बाबाओं की विभिन्न शाखाओं व पंथों द्वारा उन्हें हिंदू बनाया जा रहा है। उनकी जमीने पूँजीपतियों द्वारा खरीदी जा रही है या सरकारी परियोजनाओं के निवाले चढ़ रही हैं। आदिवासियों की वर्तमान पीढ़ी अगर नहीं जागी तो इस देश की संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा, उसका अस्तित्व व इतिहास हमेशा के लिए खो जाएगा।

(साभारः मदन मीणा, लेखक, सालों से राजस्थानी कला एवं संस्कृति के संरक्षण में जुटे हैं। )