‘कोविड:19 अकाल’ का खतरा: तो, पांचवें जन्मदिन से पहले काल के गाल में समा जाएंगे इन तबकों के 12 लाख बच्चे!

एक प्रमुख स्वयंसेवी संस्था द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 से बचाव के लिए अपनाये गये विवेकहीन उपायों से पैदा हुई सामाजिक और आर्थिक स्थितियों के कारण इस साल के अंत तक हर रोज लगभग 12 हजार लोग ठीक से भोजन नहीं मिलने के कारण मौत के मुंह में समा सकते है और अगले तीन महीनों में इनकी संख्या 3 लाख लोग प्रतिदिन तक रह सकती है।

अनेक संस्थाओं का आकलन है कि दक्षिण एशिया के देश, विशेषकर भारत भूख की महामारी के एक नये, विशालकाय एपिसेंटर (उपरिकेंद्र) के रूप में उभर रहा है। डब्ल्यूएफपी की नयी वैश्विक भूख निगरानी प्रणाली ‘हंगर मैप’, जो वास्तविक समय में भूखी आबादी को ट्रैक करती है, के अनुसार फरवरी से लेकर जून, 2020 के बीच 4.5 करोड़ लोग संभवत: भयानक खाद्य संकट में धकेले जा चुके हैं।

READ MORE: परिवार से हौसला मिलता है और हौसले से ही सफलता

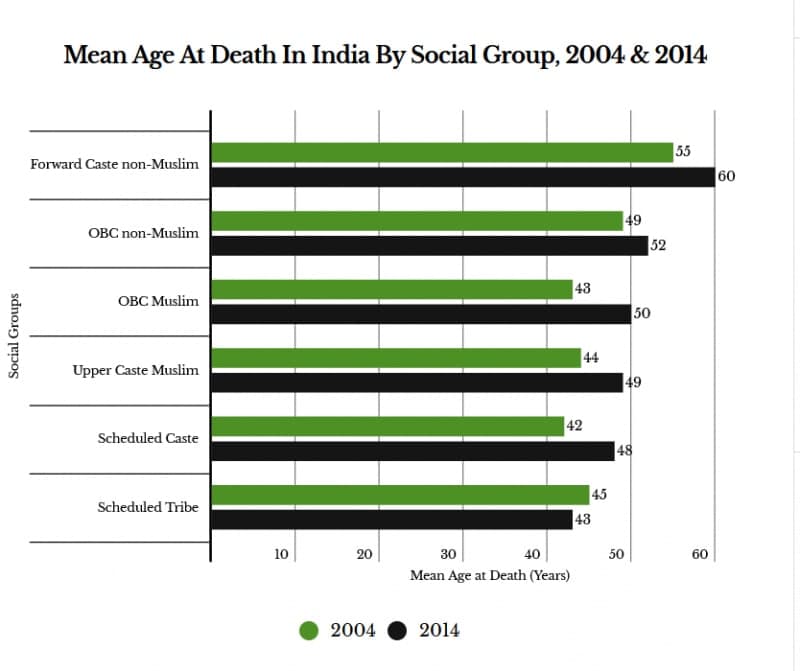

वर्ष 2004 से 2014 के बीच के एक अध्ययन के अनुसार अनुसूचित जनजातियों यानी आदिवासियों की औसत जीवन-प्रत्याशा (mean age) 43 वर्ष, अनुसूचित जातियों यानी दलितों की 43 वर्ष, ओबीसी मुसलमानों यानी पसमांदा मुसलमानों की 50 वर्ष और उच्च जाति मुसलमानों यानी अशराफ़ मुसलमानों की 49 वर्ष है। गैर-मुसलमान उच्च जाति के लोगों यानी सवर्ण तबके (हिंदू व अन्य गैर-मुसलमान) की औसत जीवन प्रत्याशा 60 वर्ष है हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि उच्च जातियों के सभी लोग 60 वर्ष जीते हैं और वंचित तबकों में 43 से 50 साल, फिर भी यह अध्ययन बताता है कि इन तबकों की औसत उम्र में बहुत ज्यादा फर्क है तथा वंचित तबकों की मनुष्योचित आधुनिक जीवन-स्थितियों, पौष्टिक भोजन तथा स्वास्थ सुविधाओं तक पहुंच विशेषाधिकार प्राप्त तबकों की तुलना में बहुत कम है। उपरोक्त अध्ययन में जाति और धर्म से इतर मजदूर और गैर-मजदूरों की औसत उम्र को भी देखा गया था। पेशों के आधार पर इनकी जीवन-प्रत्याशा अलग-अलग है। एक भारतीय मजदूर की औसत उम्र 45.2 वर्ष है जबकि समान श्रेणी के गैर-मजदूर की औसत उम्र 48.4 वर्ष है।

इसी तरह एक ‘पिछड़े’ या कम विकसित राज्य में रहने वाले और विकसित राज्य में रहने वाले लोगों की औसत उम्र में बड़ा फर्क है। “पिछड़े राज्यों” ने अपने नागरिकों की उम्र सात साल कम कर दी है। विकसित राज्य में रहने वाले लोगों की औसत उम्र 51.7 वर्ष है जबकि पिछड़े राज्यों की 44.4 वर्ष। इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ दलित स्टडीज द्वारा 2013 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार (जिसे बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी अपने स्त्रियों संबंधी एक विशेष अंतरराष्ट्रीय अध्ययन में उद्धृत किया) दलित और उच्च जाति की महिलाओं की औसत उम्र में 14.5 साल का अंतर था। दलित महिलाओं की औसत जीवन-प्रत्याशा 2013 में 39.5 वर्ष थी जबकि ऊंची जाति की महिलाओं की 54.1 वर्ष।

हिंदुओं के अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के संबंध में ऐसा कोई अध्ययन उपलब्ध नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि पौष्टिक भोजन के अभाव से ग्रस्त, कड़ा शारीरिक श्रम करने वाले इन ग्रामीण कृषक, पशुपालक और शिल्पकार समुदायों की औसत उम्र भी बहुत कम है। सिर्फ औसत उम्र के कारण नहीं, बल्कि अन्य अनेक अवांछनीय कारणों से भी कोविड-19 वंचित तबकों की स्वाभाविक प्राथमिकता सूची जगह नहीं पा सकती है। मसलन, उपरोक्त अध्ययन में यह त्रासद तथ्य भी पाया गया था कि 2004 से 2014 के बीच के 10 साल में जहां सभी तबकों की औसत उम्र बढ़ी वहीं आदिवासियों की औसत उम्र कम हो रही थी।

बहरहाल, मुख्य बात यह है कि भारत समेत दुनिया का बहुजन तबका कोविड की तुलना में कहीं बहुत बड़े हमलों से पहले से ही घिरा है और कोविड के परिणामस्वरूप जो होने वाला है, उसकी भयावहता का अधिकांश हिस्सा भी इन्हीं की ओर धकेल दिया जाएगा। फिलहाल, हम बीमारियों की घातकता के अंतर को ही देखें तो पाते हैं कि टीबी, डायरिया जैसे रोगों के अधिकांश शिकार गरीब युवा होते हैं और निमोनिया के शिकार गरीब बच्चे। कमजोर तबकों के लिए ये बीमारियां शाश्वत महामारी बनी हुईं है और जैसा कि हम आगे देखेंगे, इनसे होने वाली मौतों की संख्या कोविड की तुलना में बहुत ज्यादा है।

ग़रीबों के लिए सबसे घातक टीबी का संक्रमण

विश्व में हर साल लगभग 1 करोड लोगों को टीबी के लक्षण उभरते हैं, जिसे हम सामान्य भाषा में “टीबी हो जाना” कहते हैं। 2018 के आंकड़ों के अनुसार इन एक करोड़ लोगों में से लगभग 15 लाख लोगों की हर साल मौत होती है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, नाइजीरिया व दक्षिण अफ्रीका एवं अन्य देशों के ग़रीबों के लिए सबसे घातक टीबी का संक्रमण है। यह कोरोना की तुलना में बहुत घातक है। टीबी में अगर पूर्ण इलाज न मिले तो मृत्यु की संभावना 60 प्रतिशत तक होती है जबकि जैसा कि पहले कहा गया, कोविड से मौत की संभावना एक प्रतिशत से भी कम होती है। हां, यह ठीक है कि टीबी का इलाज उपलब्ध है, इसके बावजूद न सिर्फ टीबी से मरने वालों की संख्या कोविड की तुलना में बहुत ज्यादा है, बल्कि इसका प्रसार भी तेजी से हो रहा है।

READ MORE: कोरोना कालः समाज के ऋण से उऋण होने का यही वक्त है…

ऐसा भी नहीं है कि कोविड दुनिया की एकमात्र लाइलाज बीमारी है। एचआइवी, डेंगू, इबोला आदि के अतिरिक्त अनेक जानलेवा संक्रामक बीमारियां अब भी लाइलाज़ हैं। इनकी न कोई निर्धारित कारगर दवा है, न टीका। यहां तक कि सामान्य फ्लू, जिसे हम वायरल बुखार कहते हैं, उसकी भी कोई दवा या कारगर टीका विकसित नहीं हुआ है। यह वायरल बुखार भी हर साल लाखों लोगों की जान लेता है। इन सभी बीमारियों से हम उसी तरह अपने शरीर की प्रतिरोधक-क्षमता (इम्यून सिस्टम) के सहारे लड़ते और जीते हैं, जैसे कि कोविड से।

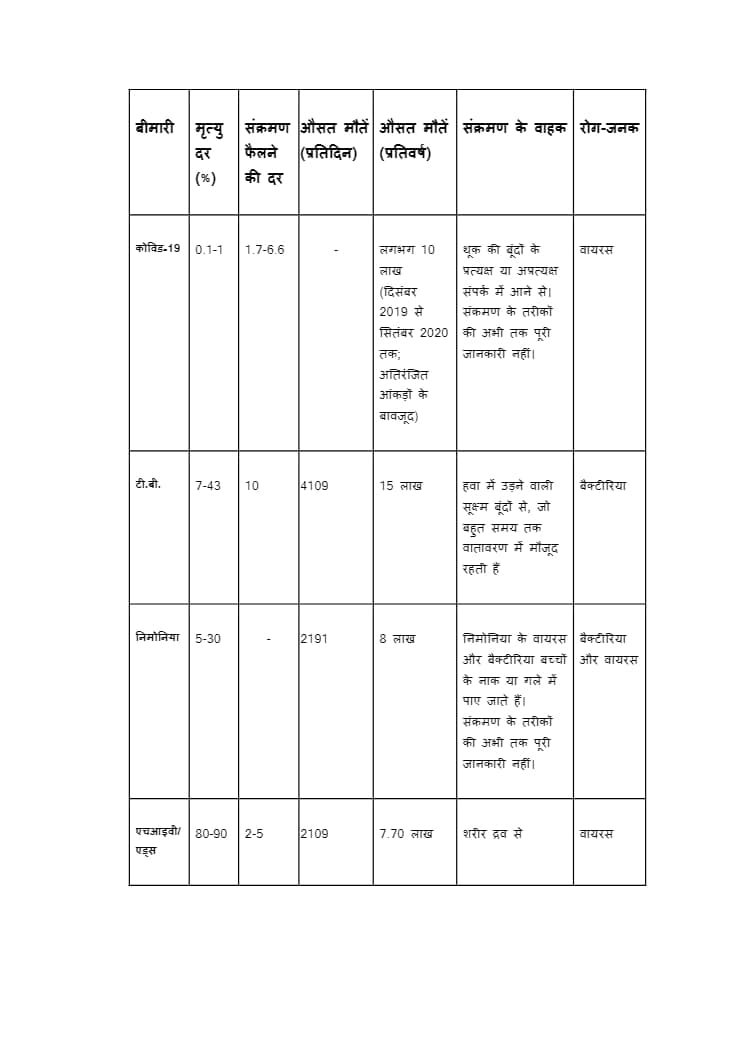

कोविड के अनुपातहीन भय को समझने के लिए लेख के साथ प्रकाशित चार्ट में कुछ प्रमुख बीमारियों से संबंधित आंकड़े देखें। चार्ट में दर्शाये गये ‘मृत्यु दर’ का अर्थ है कुल संक्रमित रोगियों (रिपोर्टेड और अनरिपोर्टेड दोनों सम्मिलित) में से मरने का वालों का प्रतिशत।

चार्ट में उल्लिखित ‘संक्रमण फैलने की दर’ का अर्थ है कि किसी बीमारी से संक्रमित एक व्यक्ति/जीव कितने अन्य व्यक्तियों को संक्रमित करता है। कोरोना वायरस से संक्रमित एक व्यक्ति औसतन 1.7 से लेकर 6.6 व्यक्तियों तक को संक्रमित कर देता है जबकि टी.बी. का एक मरीज 10 अन्य व्यक्तियों को संक्रमित करता है। चार्ट में इन रोगों से हर साल मरने वालों की औसत संख्या भी दी गयी है।

READ MORE: कोरोना काल में भ्रमों की महामारी

अकेले भारत में हर साल 25 लाख से अधिक लोगों को टीबी होती है, जिनमें से हर साल 5 लाख लोगों की मौत हो जाती है। टीबी से मौतों के मामले में भारत विश्व में पहले स्थान पर है। जिन अन्य संक्रामक बीमारियों से दुनिया के सबसे अधिक गरीब लोग मरते हैं, उनका आधिकारिक आंकड़ा इस प्रकार है: डायरिया से हर साल लगभग 10 लाख, निमोनिया से 8 लाख, मलेरिया से 4 लाख, हेपेटाइटिस-सी से 3.99 लाख और हैजा से लगभग 1.43 लाख लोग मरते हैं। भारत में निमोनिया से हर साल 1.27 लाख लोग मरते हैं, जिनमें सबसे अधिक बच्चे होते हैं। निमोनिया से मरने वालों में विश्व में भारत का नंबर दूसरा है। पहले नंबर पर नाइजीरिया है। भारत में हर साल मलेरिया से लगभग 2 लाख लोग मरते हैं, जिनमें से ज्यादातर आदिवासी होते हैं। भारत में हर साल एक लाख से अधिक बच्चे डायरिया से मर जाते हैं। इसी तरह हैजा से भी यहां हर साल हजारों लोग मरते हैं। कोविड-19 की भयावहता, वंचित तबकों के बीच मौत का तांडव करती इन बीमारियों के सामने नगण्य है।

15 सितंबर, 2020 को टीबी से बचाव के लिए काम कर रही 10 वैश्विक संस्थाओं ने “टीबी महामारी पर कोविड-19 का प्रभाव: एक सामुदायिक परिप्रेक्ष्य” शीर्षक एक रिपोर्ट प्रकाशित की। इस रिपोर्ट में अनुसंधानकर्ताओं ने पाया कि लॉकडाउन के प्रभाव और सारे संसाधनों को कोविड के इलाज में झोंक दिए जाने के कारण 2021 में टीबी से 5 लाख 25 हजार अतिरिक्त लोग मरेंगे। इसके अलावा, आने वाले कुछ वर्षों में लगभग 30 लाख अतिरिक्त लोग टीबी से सिर्फ इसी कारण मारे जाएंगे क्योंकि टीबी से मरने वाला तबका ऐसी भयंकर गरीबी में जाने वाला है जहां न उसे इलाज की परवाह होगी, न ही उसके लिए इलाज उपलब्ध होगा। कोविड के लिए उठाये गये अतिरेकपूर्ण कदमों के कारण सिर्फ टीबी नहीं, एचआइवी, किडनी-रोग, कैंसर आदि से मरने वालों की संख्या में इसी प्रकार बेतहाशा वृद्धि हो रही है।

15 सितंबर, 2020 को टीबी से बचाव के लिए काम कर रही 10 वैश्विक संस्थाओं ने “टीबी महामारी पर कोविड-19 का प्रभाव: एक सामुदायिक परिप्रेक्ष्य” शीर्षक एक रिपोर्ट प्रकाशित की। इस रिपोर्ट में अनुसंधानकर्ताओं ने पाया कि लॉकडाउन के प्रभाव और सारे संसाधनों को कोविड के इलाज में झोंक दिए जाने के कारण 2021 में टीबी से 5 लाख 25 हजार अतिरिक्त लोग मरेंगे। इसके अलावा, आने वाले कुछ वर्षों में लगभग 30 लाख अतिरिक्त लोग टीबी से सिर्फ इसी कारण मारे जाएंगे क्योंकि टीबी से मरने वाला तबका ऐसी भयंकर गरीबी में जाने वाला है जहां न उसे इलाज की परवाह होगी, न ही उसके लिए इलाज उपलब्ध होगा। कोविड के लिए उठाये गये अतिरेकपूर्ण कदमों के कारण सिर्फ टीबी नहीं, एचआइवी, किडनी-रोग, कैंसर आदि से मरने वालों की संख्या में इसी प्रकार बेतहाशा वृद्धि हो रही है।

जॉन्स हॉपकिन्स ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के शोधकर्ताओं द्वारा विश्वप्रसिद्ध स्वास्थ्य जर्नल ‘द लैंसेट ग्लोबल’ में प्रकाशित एक शोध के अनुसार अगर बचाव के लिए बहुत तेजी से कदम नहीं उठाये गये तो लॉकडाउन के कारण बढ़ी बेरोज़गारी और स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में अगले केवल छह महीने में भारत में लगभग 3 लाख बच्चों के कुपोषण व अन्य बीमारियों से मारे जाने की आशंका है। इस शोध के अनुसार दक्षिण एशिया में लगभग 4 लाख बच्चे इस कारण मारे जा सकते हैं। यानी, दक्षिण एशिया में हर रोज अतिरिक्त 2400 बच्चों की मौत होगी।

READ MORE: राजनीति एंव महंगाई पर कोरोना का प्रहार

वैश्विक स्तर पर निम्न और मध्यम आय वाले 118 देशों में तीन परिदृश्यों के आधार पर किए गए इस विश्लेषण का अनुमान है कि छह महीनों में 12 लाख अतिरिक्त बच्चे अपने पांचवा जन्मदिन देखने से पूर्व काल के गाल में समा जाएंगे। यह संख्या आम दिनों में कुपोषण व अन्य बीमारियों से होने वाली मौतों के अतिरिक्त है। यूनाइटेड नेशन्स चिल्ड्रेन्स इमरजेंसी फंड (यूनिसेफ/UNICEF) के दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय निदेशक, जीन गफ ने पिछले दिनों इस संबंध में एक बयान जारी कर कहा कि “हमें हर कीमत पर दक्षिण एशिया में माताओं, गर्भवती महिलाओं और बच्चों की रक्षा करनी चाहिए। महामारी से लड़ना महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें मातृ और बाल मृत्यु को कम करने की दिशा में दशकों में हुई प्रगति की गति को कम नहीं करना चाहिए।” हम सब जानते हैं कि कुपोषण और इलाज के अभाव में बच्चों की मौत किस तबके में होती है।